来源:倍可亲(backchina.com)

“宝盒就在天安门屋脊上的最中间,我拆到那儿就取下来了,交给了指挥部副主任吴金铁。”负责拆除旧城楼的木工连副连长叶容溪回忆说,盒子已经烂成一块一块的了,不知道是不是金丝楠木,但里头的元宝记得很清楚,光泽不是那么亮,乍一看还以为是个“铜疙瘩”,“铜疙瘩”旁边还有三四块像石头似的东西。后来,经过专家鉴定,“铜疙瘩”确确实实是个金元宝,而那些石头状的东西,是朱砂和五彩粮。根据明清史籍记载,盒子里的东西应该是古代的所谓“镇楼之宝”,里面的金元宝、五彩粮和朱砂,则是古人用来辟邪之物。几个月后,城楼建成时,原来宝盒的位置,被放进了一块汉白玉石,上面竖向刻着“1970年1-3月重建”的字样。本文摘自2016年4月5日《北京日报》,作者杨丽娟,原题为《重建天安门》。

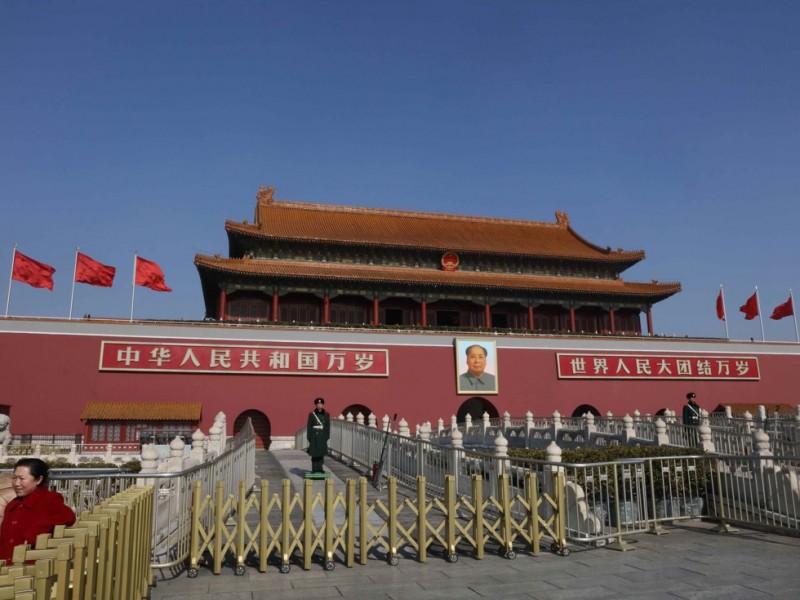

2016年2月17日,北京天安门

“我爱北京天安门,天安门上太阳升……”这是每个中国人最熟悉的儿歌,也是真挚朴素的情感表达。天安门,是北京乃至中国最具象征意义的地标建筑。

若要问起天安门建于何时,恐怕不是每个人都能准确回答。标准答案是,天安门始建于明朝永乐15年,即公元1417年。但现在矗立在祖国心脏位置的天安门,精确的建筑时间是1969年12月到1970年4月。

这段时间里,天安门被罩在一座当时世界最大的大棚之内,拆除、重建的浩大工程紧张进行。每天沿着长安街上下班、从天安门脚下路过的北京市民,哪怕是近在咫尺的中山公园的员工,也没有几个人知道,这座建筑竟然经历了一次拆除、重建的过程。仅仅112天,曾经年久失修、不堪重负的天安门变成了焕然一新、装备现代的全新建筑。

在举世瞩目的天安门广场,在无数人的眼皮底下,天安门不为人知地涅槃重生。直到今天,天安门的这次重建工程仍鲜为人知。

“消失”的天安门

站在天安门广场上,以天安门城楼为背景——最标准的天安门留影构图。记者眼前的这张照片就是如此,四个年轻人处在画面中央,只是他们的身后,熟悉的天安门不见踪迹,而是一座巨大的席棚。

这张摄于1970年1月的黑白照片,是天安门纪念品收藏和研究专家闫树军最宝贝的照片之一。

从上世纪90年代开始,闫树军收藏的天安门照片已有20000多张,却对这张看不到天安门城楼的留影情有独钟,他说:“这是40多年前天安门城楼重建工程留下的为数不多的老照片之一。”

按照天安门重建工程的工期推算,这张照片拍摄的时候,天安门应该刚刚拆除不久。照片中的四位年轻人不会想到,他们的这张照片,记录了一个天安门广场没有天安门的瞬间。他们和绝大多数被那座席棚遮挡视线的人们一样,只是把那种遮挡当成天安门的一次维护修缮。

殊不知,席棚之内正在进行的,是天安门整个拆除重建的巨大工程。

那时的天安门,已经不是一次简单的修缮就能维护好的了。到上世纪60年代,历经几百年风霜岁月和数次自然灾害的天安门城楼,建筑结构已严重损坏变形。参与当年天安门城楼重建工程的大木作师傅孙永林的回忆文章中有这么一句话,读来令人心惊:“1965年9月中旬的天安门检测给我留下了深刻的印象,当时我们在检查中发现天安门城楼的明间西次间前围金柱(此柱直径1米、高12米)10米处柱髓心糟朽,直径已达80厘米……”

这并不是天安门城楼第一次重建,也不是新中国成立后天安门城楼第一次大修。

始建于明朝永乐15年(1417年)的天安门城楼,是明成祖朱棣从南京迁都北京后完全模仿南京的承天门建造的,故最早命名“承天门”。时隔40年后的1457年,承天门遭受火灾,城楼被烧毁,1465年,明宪宗朱见深即位后重建了承天门。

谁料,1644年李自成进京,一把火烧掉了北京城九门城楼,承天门也再次毁于火海。1651年,清朝顺治皇帝在承天门废墟上进行了大规模改建,重建后的城楼变为今天人们熟悉的宽九楹、深五楹的重檐歇山式顶城楼,象征“九五至尊”,名字也改为“天安门”,取“受命于天,安邦治国”之意。

天安门城楼自然没有保佑清王朝永远“安邦治国”,事实上,就连城楼自身也在近代史的兵火战乱和时代动荡中变得破旧不堪。

1949年夏秋之际,为迎接开国大典,北平市政部门对天安门城楼多年来积存的鸽粪、蒿草等污物进行了清除,对破损的砖瓦、门窗等构件进行了简单整修。据闫树军介绍,当时仅城楼上清理出来的鸽粪就运了几车。

1952年,北京市第四届第一次各界人民代表大会决定较全面地修缮天安门城楼。这是新中国成立后第一次对天安门城楼进行大修。这次大修主要更换了破损的门窗和个别已经腐朽的梁木,重新绘制了屋顶梁桥和天花藻井上的彩绘。此外,还在城楼两侧各新建了厕所一栋,在西北角城台入口处加设了电梯一部。

大修之外,天安门城楼每年的小修小补也从未间断。上世纪60年代初,孙永林就开始参加天安门城楼的例行安全检查和加固维修工作。每年“五一”和“十一”之前,他都要提前一个月进驻天安门,4月30日和9月30日晚上再离开。他的回忆文章中提到的糟朽空心的大柱子,就是1965年国庆前夕发现的。时间紧迫,为保证1965年国庆节的城楼安全,北京市特意调来4根长达10米的450号槽钢,加固支撑已经糟朽的柱子。

检查过程中,孙永林还发现,天安门城楼的中脊檩居然多处使用了旧杨木材。这种木材材质非常差,连一般百姓的民房都不使用,为何却出现在天安门城楼的要害部位?闫树军说,可能是清朝末年国力衰竭,国库虚空,只好拿劣质木材用于修缮,也可能是当年负责修缮的工匠偷工减料……无论是何种原因,屋脊上的劣质杨木,都意味着极大的危险。

1966年3月,河北邢台地区发生7.2级大地震,地震波及北京地区,天安门城楼的损坏变形更甚,加剧了天安门城楼的危险程度。同一年,由于“文革”的发生,天安门城楼的使用频率变得更高。工作人员不得不用更多的铁箍、钢材进行加固,以至于城楼内部负重累累,当时的一位技术人员直言:“加固用的铁件之多,甚至超过了楼顶自身的重量。”

不间断的小修小补已经无法根治“病体沉疴”的天安门城楼,一场彻底的大修迫在眉睫。

为保证城楼安全使用,1969年,国务院决定彻底拆除天安门城楼,在原址按照原规格和原建筑形式重新修建一座天安门城楼,建筑材料全部更新。

作为中国最具象征意义的建筑,天安门一砖一瓦都干系重大,不能擅动,更何况是拆除重建。闫树军告诉记者,由于当时处于“文革”时期,而且中苏关系也比较紧张,重建天安门城楼有特殊的政治意义,外人获知天安门重建会做出怎样的理解极为敏感。因而,天安门重建工程被定为“秘密翻建”。为保证工程安全和机密,施工期间整个城楼被围了个严严实实。

于是,这段时间的天安门留影中,天安门城楼的位置都是一座巨大的席棚。天安门不为人知地“消失”了。

三种翻修方案

天安门重建工程原定的工期,比实际施工时间要早一年多。

1968年3月,为保证当年“五一”使用天安门城楼的安全,来自北京市建委、房管局、房修一公司、房修二公司、建筑设计院等单位的14名经验丰富的技术干部和老工人,组成天安门城楼安全检查小组,对天安门城楼进行了新中国成立以来最认真、最详细的一次大“体检”。

这一检查不要紧,工作人员很快发现,城楼木结构的损坏程度简直大大超过预想。除了孙永林等人发现的劣质杨木问题,留存下来的档案资料还显示:支撑整个城楼的大柱子已有2根糟朽;屋顶的8根五架梁已有6根断裂,三架梁也有1根断裂……

当时,约有十几张城楼现场拍摄的照片连同检查报告一起被送到了中央。机缘巧合,闫树军收藏了其中的一张照片,从照片上可以清晰地看到城楼梁柱断裂以及被铁箍加固的情况。值得一提的是,照片上的梁柱还写有“弹洞20公分”的字样。闫树军说,其实在1952年修缮天安门时,就在城楼西边木梁上发现了三发没有爆炸的炮弹,弹壳上还隐约可见英文字母,这次检修发现的弹洞,与之前的三发炮弹,都是1900年八国联军侵华时留下的痕迹。

显然,在战火、地震以及岁月的侵蚀下,天安门已经“伤痕累累”。检查小组当即提出,1968年“五一”“十一”前先临时予以加固,国庆节后开工翻修天安门。

至此,天安门城楼翻修工程正式被提上日程。

和翻修建议一起提出的,还有天安门翻修的三种方案。

第一种方案是保持原有古建体形,保留红色旧城台,全部使用木材对城楼进行彻底翻修,并对个别木构件进行加固;第二种是保留红色旧城台,拆掉现有城楼,改为钢筋混凝土结构重建;第三种则是将城楼和城台都拆掉,全部采用钢筋混凝土结构重建,并在城台内部增设人防空间。

其实,无论按照哪个方案,天安门城楼的“翻修”都已经近乎“重建”。孙永林的回忆文章中就提到,1968年下半年,“由于旧天安门城楼存在着很多问题和隐患,中央把翻修工程确定为重建工程。”

那么,三种方案到底采用哪一个?闫树军介绍说,在当年“备战备荒”的氛围下,第三种方案“增设人防空间”的设计,一度吸引了决策者,但考虑到耐久、耐震、工期短、花钱少以及局部容易加固或修缮等因素,检查小组集体倾向于第一种方案,该方案唯一的缺点是防火性能差。

1968年5月15日,北京市革委会正式向周恩来总理、李富春副总理、李先念副总理报送了《关于翻修天安门城楼的请示报告》,同时抄报给国家计委和建委。报告中明确“拟采用木结构进行翻修的方案”,即第一种方案。

报告还提出了相当乐观的详细施工计划:1968年5月至9月,预制柱、枋、斗拱、门窗及琉璃瓦件和其他施工准备工作;1968年国庆节后立即动工,拆除旧城楼、清理场地,11月至1969年4月,苫背挂瓦,“五一”节前拆除施工架并做好南面门脸的油漆彩画,争取不影响“五一”节使用;1969年5月至9月,做好内部及两山后檐的油漆彩画,建国二十周年大庆前全部竣工。

工作人员没想到,计划建国二十周年大庆前竣工的工程,直到大庆后两个月才真正开始动工。

为了赶进度,1968年5月,北京市几乎迅速开始着手重建工程的各项准备工作。

天安门重建仅琉璃瓦就需要10多万件,共46种规格,烧制需要七个月,为此,报送请示报告的当月月底,北京市就与门头沟琉璃瓦厂签订了生产协议。两个月后,城楼重建所需的梁、枋、檩等木材原料,陆续从上海运至北京的木材加工厂。

到了1968年8月2日,北京市革委会计划组、工交城建组致国家计委、国家建委的《关于天安门城楼翻修工程列入国家基本建设项目的报告》中,对工程进展还是很满意的,“目前设计方案已经作出,主要木材已基本备齐,斗拱已预制一半,琉璃瓦件已开始加工,施工力量也做了安排,各项准备工作已全面铺开。”

不久,正在天坛主持祈年殿翻建施工的孙永林接到了紧急通知,让他立即移交手中的工作,去中山公园兰花厅报到,参与天安门城楼重建工程。孙永林这样回忆:“(1968年8月)28日有关领导传达了周总理关于修建天安门的指示有关要求和注意事项。当时组建了修建天安门城楼的领导小组,由市建筑设计院、市测量队、房修二公司古建处派员,组成普查实测小组专门负责天安门翻修工程的技术,我出任该组组长。”

今年已80岁高龄的北京建工五建集团退休职工杨贺林,则是在1968年9月被要求去天安门参与重建准备工作的。他的任务是在天安门翻修工程正式动工前,搭建一个能够把天安门城楼围起来的大席棚。杨贺林没想到,席棚怎么搭还没研究出一点儿眉目,自己就被借调到天安门管理处,做起了国庆前的例行准备工作。后来,他才得知,已筹备了5个月的天安门重建工程推迟了。

重建工程不得不推迟的原因,是13根大柱。

天安门城楼共需60根柱子,每根长度都要达到12米才能将整个木结构的城楼支撑起来。柱子最粗的直径1米多,最小的也有0.6米,每根12米长,重7吨以上,一辆15吨卡车只能拉一根柱子。

其中,13根大柱一直无法到位。这些大柱的底部直径有93厘米,上部直径是84厘米。这还是成品,原木的直径至少要1米多。这样大规格的木料,当时国内不生产,必须从国外进口。

“本来大家还希望外贸部能与国外联系解决,但谁也没想到国外回复说,这13根木料当年解决不了。”杨贺林回忆说,这就彻底断绝了1968年开工重建的可能性,“国外的木材坐船到中国就得3个月,到了还得烘干木材、做防腐处理,根本来不及。”

重建工程陷入了困境。在1968年9月22日指挥部办公室致时任北京市革委会工交城建组组长杜春永的紧急报告上,可以看到杜春永焦虑的批示:“时间的确很紧。如抓紧还可施工,如再抓不紧,只好推迟到20大庆以后干了。”

可惜,缺乏关键部件的原料,工作人员再着急也无可奈何。国庆节后的10月11日,《关于推迟天安门城楼翻修工程的报告》被报送至中央,重建工程正式被推迟至1969年国庆节后,不过,相关的准备工作并没有停下。

“暖棚”

再次重启天安门重建工程是1969年12月5日由周恩来总理亲自批准的,关于重建方案,毛泽东主席也曾批示:原样不动,尺寸不变。

因为城楼结构复杂,工艺难度大,当时曾有人提出请外国人承包,但对方给出的重建时间至少需要两年。还是周总理提出,我们不能崇洋媚外。这才把任务指定给曾承建过人民大会堂、革命博物馆和历史博物馆的北京市建筑工程局(今北京建工集团)完成,要求时间短,还要保证质量。领导小组把任务下达给建工局后,经反复斟酌,建工局决定由北京市第五建筑工程公司(今北京建工五建集团)承担建设任务。

重建工程的第一步,就是把天安门装进一个巨大的席棚之中。

1969年12月15日早晨,从天安门广场经过的人们惊奇地发现,天安门城楼被一个巨大的席棚遮盖起来了。很多人都以为,这只是天安门城楼的又一次正常修缮,就连负责搭席棚的杨贺林也没意识到,自己悄然成了一段历史的参与者。采访中,老人一再强调:“不是什么大事儿,那时候就觉得被选中挺光荣的。”

席棚的最主要作用是保密,它像个罩子一样把天安门完全遮挡起来,从外面根本看不到工程的任何进展步骤。除此之外,这座席棚还有一个很现实的功能——保温。

天安门重建工程得到中央批复时,留下的工期已经非常紧张。按照惯例,每年“五一”都会在天安门城楼上举行庆祝活动。从1969年12月到来年“五一”,满打满算的施工时间只有四个月。而这四个月中,大部分时间处于北京寒冷的冬季,水泥在寒风中往往还没使用就会凝结,木料内的水分在不到零摄氏度的温度下也会结冰,原本不具备施工条件。

杨贺林当时担任的是天安门重建工程架子工连连长,接到搭席棚的任务时就被告知,要搭一座“暖棚”。

暖不暖先放在一边,杨贺林起初最担心的是这座席棚的个头。此前,他搭过的最大的席棚是在东郊焦化厂,那个席棚长60多米、宽25米、高18米。而这次要把长66米、宽37米、高33米的天安门城楼整体罩起来,仅高度就增加了将近一倍,难度可想而知。

杨贺林记得,1968年接到为天安门翻修工程搭席棚的任务时,自己就在月坛附近跟其他师傅一起做试验,用小竹坯子反复搭建席棚模型。时隔多年后,杨贺林坦言:“当时我心里也没底,有点儿发毛,那么大的跨度,那么高的棚子,开始有人试着搭建了一个模型,但是基本一撒手就塌了。”

到1969年天安门重建工程正式开始,杨贺林就和其他工人师傅一起,吃住在天安门旁边的中山公园。他回忆,当时所有施工人员的待遇跟平时一样,被褥铺盖都是从自家带的,但是,每个人的情绪都很高涨,每天除了吃饭、睡觉,其余时间满脑子就是搭席棚。

最后,他们用数根杉篙(杉树的树干砍去枝叶制成细而长的杆子)绑在一起,层层连接,终于,12月14日晚上,一件用杉篙和苇席“缝制”成的“大袍”,顺利地“罩”在了天安门城楼上。以前搭席棚基本只用杉篙和苇席,这一次为了打牢席棚的“根基”,光是用来稳固底座的3吨重的钢锭,就用掉了20多块。

第二天,天安门城楼重建工程正式开始了。不过,此时的席棚顶部还是敞开的。一些资料中所说的棚内“温暖如春”,其实是一个月后的事情了。杨贺林说,12月15日动工前,只是搭成了席棚的四面“墙”,并没有封顶,“那会儿还没有水泥活儿,不怕冻,席棚主要是为了挡风。”直到城楼的木结构基本搭建完成后、泥瓦工上阵前,架子工才开始“飞檐走壁”,冒着大雪封顶。席棚四周铺设起了工人自己焊接的取暖管,停止开放的中山公园内则临时建起一座锅炉房,上下水管道直通城楼……这时,大棚才变成了暖意浓浓的“暖棚”。这是后话。

“暖棚”搭好了,杨贺林的工作还没有结束,他要留在工地随时观察席棚的情况并排除安全隐患。印象最深的一次是有天夜里刮大风,已经在中山公园躺下的杨贺林听到呼呼的北风,顿时觉得席棚够呛,马上起身赶到工地。果然,原本与地面垂直的席棚被风吹得凹进去了50多厘米!他当机立断,指挥工人拿刀子在席棚上划开了几条口子,这就相当于给风“开辟”了几条“通风小道”,又用绳子在杉篙连接的关键部位进行加固……忙活了一晚上,看着席棚“直起了腰”,杨贺林才带着工人放心地离开。

拆楼

在杨贺林设计的“亚洲最大棚子”内,木工连的工人们需要啃的第一块硬骨头,是拆除旧城楼。

今天的建筑业中,各种机械设备轮番上阵,拆楼恐怕是最容易的一个环节。但在当年,要“原样不动,尺寸不变”地重新修建一座天安门城楼,拆楼就不能只是简单地推倒,而是要在拆除的过程中搞清楚城楼的每个结构细节。

那个年代修建一座完整古建筑的机会太少。许多在古建行业忙活了一生的老师傅,主要的工作也就是修修补补,几乎从未有过参与乃至主持类似大工程的经验。作为负责天安门城楼重建工程木结构施工的大木作,当年才44岁的孙永林面对这个可遇而不可求的机会,又庆幸又发愁:庆幸的是,机会难得;发愁的是,没有人说得清天安门城楼究竟是由多少块木料组成的,只知道城楼上的斗拱、檩、梁互相咬合,上下垒叠,环环紧扣,严丝合缝,如此庞大的木结构中,没有一颗钉子,完全依靠卯榫组合起来。

这么复杂的工艺到底是如何做到的?

施工人员用塔吊先将城楼西南的一个整角吊起来,拉到中山公园水榭北侧,每拆一块木料,就在旁边按原样码好,可拆完了,就是码不出原样。后来,还是一位古建专家说,拆下来的木料虽然次序是对的,但可能有的木料前后左右的方向不对。于是,施工人员又把拆下的每一块木料都按顺序编号,在每一块木料上都写清内、外、上、下、左、右,然后画草图,并请来新华社的摄影记者钱嗣杰现场拍摄了上千张照片。最后,根据草图和照片把拆卸的木料反反复复按原样码了几遍,才算彻底弄明白。因为城楼是完全对称的,搞明白了一个角的内在结构,整个楼就不难明白了。

真正动手拆除旧城楼就很顺利了。参与天安门城楼重建绘图测绘的设计师孙仁先,曾在接受采访时回忆,1969年12月底,“整个城楼已基本拆完,只剩下一根立柱孤零零地矗立着。”当时,为了更准确地得到天安门城楼的有关数据,他特意登上与天安门城楼构造几乎完全一致的端门城楼,在古建老师傅的帮助下,对重要部件细心查看,逐一实测。

而在负责拆除旧城楼的木工连副连长、北京建工五建集团退休职工叶容溪记忆中,最难忘的却是城楼上拆出的宝盒。

“宝盒就在天安门屋脊上的最中间,我拆到那儿就取下来了,交给了指挥部副主任吴金铁。”叶容溪回忆说,盒子已经烂成一块一块的了,不知道是不是金丝楠木,但里头的元宝记得很清楚,光泽不是那么亮,乍一看还以为是个“铜疙瘩”,“铜疙瘩”旁边还有三四块像石头似的东西。后来,经过专家鉴定,“铜疙瘩”确确实实是个金元宝,而那些石头状的东西,是朱砂和五彩粮。

闫树军告诉记者,根据明清史籍记载,盒子里的东西应该是古代的所谓“镇楼之宝”,里面的金元宝、五彩粮和朱砂,则是古人用来辟邪之物。几个月后,城楼建成时,原来宝盒的位置,被放进了一块汉白玉石,上面竖向刻着“1970年1-3月重建”的字样。这块藏进屋脊内的汉白玉石,也成了新中国重建天安门城楼的一个历史见证。

木料

按照重建工程“建筑材料全部更新”、重建城楼寿命要达到1000年的要求,城楼所需的全部新做的柱、梁等均要用整体木材,且必须使用楠木、柚木、黄柏或者进口色皮等优质木料,所有加工好的木构件都要进行防腐、防虫、防火的化学处理。

在1968年重建天安门的请示报告中,初步估计需要的木材就得2000立方米,实际施工中,这个数字只多不少。上世纪60年代末70年代初的中国物资并不富裕,这么多的木料都从哪儿来?

工作人员真是费尽了心思,当时正在拆除的西直门等城楼就一度被重建工程盯上了。他们打算将拆下来的木材“废物利用”,用来修天安门,孙永林、叶容溪还被派去了拆除西直门的现场。没想到,拆到西直门箭楼时,拆出了八百年前元代修建的瓮城城门,只好停工进行考古发掘。等到考古工作者好不容易做完了该做的工作,工作人员才接着拆城楼。结果,拆下来的木料虽有一些上好的金丝楠木,无奈尺寸太小,根本没办法二次利用。

后来施工时,倒是此前东直门拆下来的一些楠木派上了用场,被改做天安门城楼的斗拱和门窗。从天坛调来的黄柏木强度受力好,派做了斗拱大坐斗。

据杨贺林介绍,施工接近尾声时,又发现还差几百根椽子的木料。这时再从国外进口肯定来不及,还好在海南发现了可用的木料。只是,如果按照正常时间运输,起码也得半个月,最后还是通过总参跟海南军区沟通,才临时加急,特批了两列火车,几天之内就把天安门城楼重建所需的最后一批木料运到了北京。

重建所需的大部分木材,还是依靠从非洲进口。这种木材似红木,质坚,颜色为红或黄,遇火不着,只冒烟。做了一辈子木工的孙永林说,从没用过这么好的木料。

进口木料好是好,用起来却很麻烦。

尽管重建工程已经比最初的建议推迟了一年多,但工程时间依然很紧张。一般来说,新木料必须干燥之后,才可以用于建筑,但因为时间短,进口的新木料运到负责木材加工的青年路木材厂时,含水率还基本都是饱和的。据孙永林回忆,做柱子用的大圆木拉进暖和的工棚时,含水量很高的木头慢慢解了冻,很快就变得湿漉漉,甚至还会往外冒水。

这样的木料无法直接利用,最大的问题是没法上漆。漆会把水分锁在木料里,造成内部朽烂。水汽往外蒸发,又会把木材表面的漆顶起鼓包,造成漆皮剥落。疙疙瘩瘩、漆面斑驳的柱子当然不能出现在天安门城楼上。

怎样才能让木料快速降低含水量?有人提出,可以在1米直径的大圆木上,顺着立纹钻一个直径10厘米左右的通眼,以便木料内的水分更快散发出去。说干就干,工作人员开始尝试打眼,可是,一根柱子长12米,打一个眼就得好几天,再等它自然风干,时间进度绝对赶不上工期。

最后的解决办法是,没有干透的木料先加工成柱子,用在了天安门城楼上。这些柱子的外面被穿上一层三合板外衣。三合板与柱子之间留出几厘米的空间,能有空气流动,让柱子慢慢干燥。红彤彤的大漆是刷在三合板上的。

靠着木工和漆工精湛的手艺,三合板做成的大柱表面光洁圆润,和原木一般无二。直到几年后,大柱完全干透了,这些三合板外衣才被脱下。

“天安门没小事儿”

天安门重建不仅仅是一座城楼的重建,有太多工程之外的因素、细节需要细致入微地把握。技术上的难题,这些中国最出色的工匠们都有办法解决,但有些环节,看似细微,却需要中央定夺。

天安门城楼按照原貌重建的原则早已确定,但在细节上,“原貌重建”的分寸要具体分析把握。施工时,有人提出把城楼老檐和小檐下面的木制斗拱改成玻璃钢的,这使指挥部很为难,只好拿着模型去请示周总理,周总理指示,照原来的木斗拱样式制作。

对于城楼上的大吻和彩画,意见更加激烈。城楼正脊两端的大吻原来是龙的形状,有人认为,古建筑重建就应当按照传统的方式修建,保持原有的龙的装饰。另一种意见则坚持,“仙人走兽”装饰和城楼上的“金龙和玺”彩画都是“四旧”,属于封建内容,天安门既然重建,就应该具有新的革命意义,提出用葵花和延安宝塔等取代龙。

后者的意见在今天看来或许有点难以理解,但在当时的特殊历史环境下却再正常不过。事实上,在1968年的档案文件中,就有天安门城楼正脊两端的制高点“拟采用延安图案”的意见,与延安图案同时提出的,还有“工农兵”“万年青”“井冈山”等备选图形。

两种意见争执不下,只好上报周总理。周总理看完报告后说,“龙是中华民族的象征,可以搞龙的嘛”,并在报告上批示:天安门彩画整体用朴素的“西番莲和玺”,勾头等小型琉璃瓦件可用向日葵图案,其余一切照旧。正脊两端制高点上的龙吻这才得以保留至今。不过,“西番莲和玺”彩画和檐头琉璃瓦上的向日葵图案,还是给城楼留下了历史的特殊印记。

其实,在当年特殊的历史环境下,天安门城楼重建过程中的每一个决定,每一个人员组成,都是极其谨慎的。用油工连连长、北京建工五建集团退休职工于祥春的一句话来说,“天安门没小事儿。”他记得最清楚的一件事是,当时油工连需要用一种叫做“洋绿”的颜料,国产的这种颜料颜色不够漂亮,还容易褪色,于是指挥部就给市里写报告,市里报给中央,马上就通过外贸部跟德国联系,为尽快拿到颜料,外贸部直接派人前去德国,取回了两袋颜料。从打报告开始,也就一个多星期,两三百斤“洋绿”颜料就到了施工现场。

于祥春告诉记者,当时的“天安门城楼重建领导小组”是由总参、北京卫戍区、北京市革委会等部门共同组成的,除了五建公司外,参与施工的还有北京市建筑设计院、北京市房修二公司的一些技术人员,以及为保证施工过程绝对安全的军人。五建公司成立了天安门重建工程现场指挥部,由当时公司革命委员会副主任吕德隆任总指挥,又抽调了政治上可靠、技术上过硬的精兵强将,按照军队编制组织起了木工连、瓦工连、架子工连、油工连、混合连等5个施工连队。他和杨贺林,都是三代贫农出身并且技术精湛,因此才有资格担任油工连和架子工连的连长。而闫树军收藏的《天安门工程人员审查表》显示,就连在中山公园工作的炊事员,也得过“政审关”。

“长高”的新城楼

无论是原料,还是施工条件,天安门城楼的重建可谓困难重重,然而,自1969年12月15日正式开工,到1970年4月初竣工,重建工程只用了112天。

更难得的是,如此短的施工时间内,重建的天安门城楼不仅完全保留了原有的外形、尺寸和结构布局,而且按照9级抗震能力设防。除重建城楼外,还有东西卷棚和城台加高、女儿墙减薄、标语板更换、电梯安装等附属工程,同时还增设了供电照明、上下水、热力暖气、电话、电视广播、新闻摄影等现代化设施。

熟悉天安门城楼的人们可能会发现,天安门城楼东西两侧,各有一间小耳房,精致小巧,对称于大殿两侧,又与整个城楼融为一体。这两间小耳房实际是电梯间,西侧的电梯安装于1952年,东侧的电梯就是此次重建期间新修建的。

闫树军介绍说,整个工程涉及了全国21个省市的216个部门,施工高峰时期有2700多人同时参与各项建设。现场施工一步紧接一步,一环紧扣一环,速度之快,质量之高,在当时确属罕见。

重建工程竣工后,经国家验收全部合格。不过,验收时发生的一个小插曲,还是让指挥部吓出了一身冷汗。1970年4月,指挥部成立了检查小组,用探雷器检测验收,测到一个斗拱时,探雷器突然鸣叫起来,现场顿时万分紧张:按照设计图,斗拱所在的地方并没有任何金属,难道有人搞破坏?拆开检查才发现,原来是一把木工扁铲被无意中遗留在了里面,真是虚惊一场。

值得一提的是,对天安门重建一知半解的人群中,有个流传甚广的说法,说重建后的天安门“长高”了。闫树军解释说,按照测量数据,新城楼的确比旧城楼“长高”了87厘米,但也可以说没有长高。

原来,中国传统建筑都是木结构,整个天安门城楼屋顶的重量都压在梁柱结构上,又经过几百年的风霜雨雪和几次地震,城楼本身已经在积年累月的压迫下变了形,从而使总体高度矮了一些。“这就好像人到了老年,会比年轻时矮几厘米一样。”他说,这次重建,其实是考虑到木结构建筑特有的规律,通过适当加大斗拱斗口的尺寸,将天安门恢复到了几百年前的原始高度。而在不了解内情的普通人看来,就会觉得重建后的天安门城楼似乎“长高”了。

1970年4月11日下午,周总理第一个登上了重建后的天安门城楼视察。于祥春至今记忆犹新,“总理从东马道登上城楼,详细听了工程情况和汇报,然后从西马道下来,还跟我们工人握手,说,‘同志们辛苦了!你们用这么短的时间,把天安门城楼建得这么好,这在中国古建筑史上确是个创举……’”几个月来一门心思都是把活儿干好的工人们,人人兴奋不已,高兴得直呼“毛主席万岁”。

后来,所有参与施工的人,每人都得到了一份纪念品——一个8开镜框的“重建纪念”,里面嵌着一幅重建后的天安门城楼的彩色照片,下边是毛主席的烫金手书:

精心设计,精心施工,在建设过程中,一定会有不少错误、失败,随时注意改正。毛泽东二月四日

不到一个月后,“五一”节,党和国家领导人登上了重建后的天安门城楼参加庆祝活动。一直负责城楼安全检查和维修的孙永林等人,多年来吊着的心终于落了地。

而在城楼前欢呼的人群几乎无人知道,展现在大家面前的这座金碧辉煌、雄伟壮丽的城楼,不仅外表焕然一新,内里也早已脱胎换骨。

十几年后的1984年,天安门城楼再次修缮。经时任国务院副总理万里拍板,此次重建绘制的“西番莲和玺”彩画被改回了传统的“金龙和玺”彩画,天安门城楼的彩画恢复了原有的历史风貌。

到了1988年,因为一封市民来信,天安门城楼顺应民意正式对外开放。

时至今日,曾经神秘的天安门城楼,每天接待的游客都络绎不绝。而曾经被视为机密的天安门城楼重建往事,也成了当事人口中一段不同寻常的陈年故事。