来源:倍可亲(backchina.com)

在广州,杨箕村突兀地跻身于这个城市的中心,与CBD珠江新城毗邻。在一幢幢最奢华最现代的高楼大厦的脚下,古老的杨箕村匍匐着身子,如同孤岛,密密麻麻的“握手楼”像杂乱而旺盛的野草,在这里疯长。自2009年开始,为了改造这块尴尬的洼地,政府将杨箕村改造正式提上日程。但谁也没想到,这一路走来如此悲壮——维权、逼迁、强拆、死亡相继出现,其间夹杂着已迁村民和留守村民的对峙、钉子户满身的伤痕、百余位老人在等待回迁中病故……悲壮的过程,导致一些媒体对杨箕村冠以“废墟之王”的称号。2009年9月10日,广州杨箕村全貌。(张俊 摄) 图片来源:东方ic/视觉中国

杨箕村原名簸箕里,位于广州市越秀区东部,是一条始建于北宋天禧年间的古村落。改革开放之前,杨箕村主要是稻田和菜地,改革开放20余年间,杨箕人在村镇内发展经济,曾是广州农村改革开放的名片,同时杨箕的土地不断被征用,村镇面积缩小。图为2002年10月8日的杨箕村。

1992年,村中田地已全部被征,村民彻底“洗脚上田”。面对巨变,杨箕人没有拿到征地款便分光用光,而是抓住历史机遇,兴建杨箕酒店、广九大酒店等饭店酒楼、开发杨箕商业城,发展工厂企业,还投资1亿元建成全国第一个“外商活动中心”。1993年开始,杨箕人又在海珠、天河、黄埔等地先后买地开辟了多个新工业园区,与台商合作或合资建起制鞋等工业及相关配套企业,成为广州首个“亿元村”,当年全村固定资产就达8亿元。图为杨箕村的城中村画面。

逐渐富裕的村民瞄准了土地升值时机,同时利用征地的高额补偿金,开始改“种田”为“种屋”。但由于缺乏规划,楼与楼间距非常小,古朴的岭南街巷变成了大量“握手楼”“一线天”景观。随着附近的五羊新城及珠江新城先后兴起,杨箕逐渐被广州城区包围。图为2008年07月22日,杨箕村里建筑密度最高的时刻。

杨箕被席卷而来的城市文明吞没,渴望财富的眼,贪婪地兼容并包外来文化,衍生出极为原生态的开放文明。它曾被喊为“养鸡村”,小偷、暗娼在此游动。图为杨箕村的发廊小姐。摄影:邹卫

从2007年开始,关于杨箕村拆迁的传言就不绝于耳。2009年5月5日,广州市杨箕村作为检查重点,警察连续两天对村民的暂住证进行排查。图为警察在杨箕村个出口处设卡检查证件。

2010年7月1日,这一传言变成了现实,杨箕村雄镇中街率先开拆,包括雄镇中街一巷至六巷1号-3号门牌范围内的房屋,共18栋4层高的白色住宅楼。图为2010年4月18日,杨箕村拆迁动员大会在杨箕小学操场举行。村民们不分男女老少均参加。

杨箕城中村改造的大幕徐徐拉开。至此,这条曾经容纳了4万外来人口的岭南村庄将从广州人的视野中逐渐消失。图为2010年4月18日,村民对杨箕城中村改造房屋拆迁补偿安置方案议论纷纷。

2010年5月,一个当铺打出“告别杨箕”的横幅。2010年7月,杨箕村开始清拆工作。2011年1月18日,杨箕村旧城改造项目被唯一竞买人富力地产以4.7265亿元的底价拍得。杨箕村拍卖成功,城中村正式开拆,并于两个月内拆平1400多栋房,占全村98%。

98%的房子在两个月拆完,然而剩下最后的2%,却用了3年。18户留守户受访时表示,拆迁方案程序不够公正合法,没经全体村民表决,普遍存在的超建面积不予安置,要寻求公正合理的补偿。2010年7月,杨箕村已是一片废墟。

98%∶2%的悬殊对比让反对者有种被“背叛”的感觉——即便不愿看到,但事实上他们已成为“少数派”。曾有人乐观地估计一年半载内留守户将会“投降”。2011年9月6日上午,广州越秀区法院对杨箕村姚润珍户实施强制搬迁。据了解,5日23时22分左右,若干警察来到住户门前,用铁马拉成警戒线,屋主情绪激动,与警察激烈对峙,屋主储备了大量汽油,还在楼外挂出白色条幅。

2011年12月2日上午,广州市越秀区法院对杨箕村钉子户一审进行判决。一名被告刘福朝对法院的一审判决不服表示要上诉。他表示杨箕村改造原来是要建设30层高的楼,此后改为40层高楼,最后改为50层的楼。在此过程中,村民所获的利益,却并未增加。同时,他认为杨箕村改造存在的一系列问题要解决,包括公示程序有问题、没有通知村民具体的回迁时间、新建质量有问题等。摄影:黎旭阳

2011年11月,法院强制执法,开始拆除杨箕村最后几栋“钉子户”。拆迁队正在对纯仁里四号钉子户进行强攻,特警手持灭火器以防万一。

2011年11月,未被强拆的钉子户看见拆迁队情绪很激动。

2011年11月4日,广州,杨箕村动迁1年有余,已经超过预期的时间4个多月,几乎和每一个拆迁项目一样,这片废墟上至今依然顽强地站着几栋房子,成了钉子户。摄影:黄皓

2011年11月17日,广州,住户林国英及女儿姚惠贤拒不执行生效法律文书,在二楼向外泼洒汽油,经劝戒无效后,执行人员和法警对姚户施行强制搬迁,并对父女拘留十五日。图为特警将二人带出楼房。视觉中国

2012年1月,留守村民的年饭简简单单。留守户李启忠承认,留守户从未成为一个整体,“我们是弱势,但不是群体。”在多数人决定了改造模式的情况下,反对者只能用“保卫房子”来抗争。这是所有留守户的出发点——房子是私有财产,我不同意你不能拆。在这个理由之下,他们的表述并不相同。

2012年3月21日上午9时许,倍受关注的杨箕村二度拆迁开始,10时48分左右,黄素芳看到住的房子被铲车铲了一角,立即飞奔过去拥抱房子,试图以自己的血肉之躯保全房子。她说自己完全不知情,也不知道今天会被拆迁,当看到铲车在铲附近的房子时,她便一直强调说不要拆了她房子,结果还是拆了。图为施工人员阻止她靠近房子。

最后房屋还是被“误拆”,几个记者还有一名保安好不容易才将黄素芳带离那被铲了三分之一的危楼。芳姨在废墟中开始哭喊着:“房子没了,房子没了……”

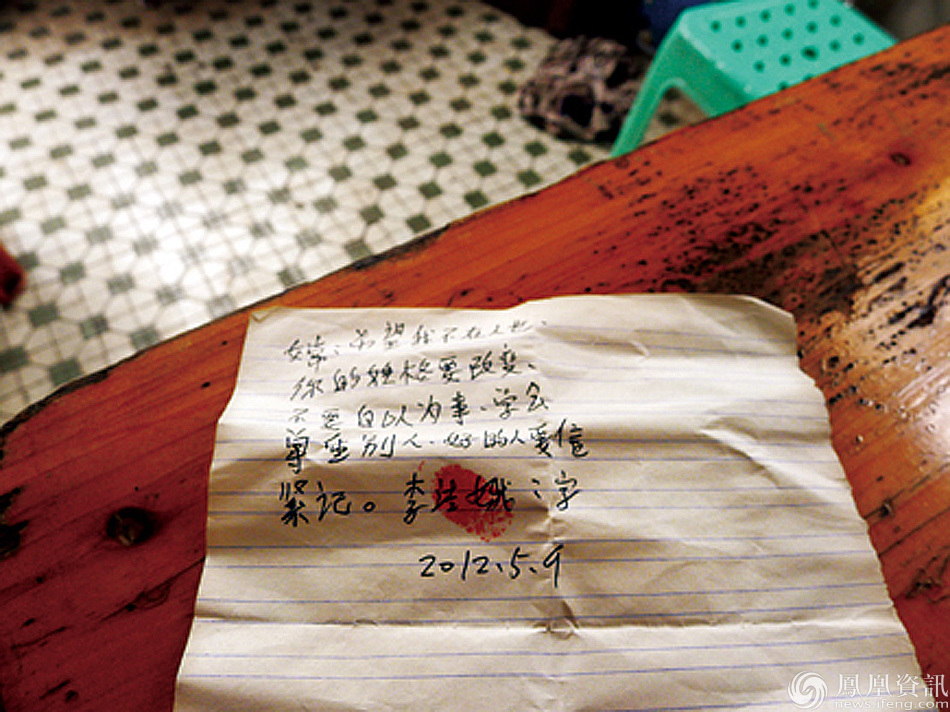

3年中,最惨烈的一幕无疑是留守户李洁娥之死。她家是一栋三层半的合建楼房,但因重建未获批准,房子至今没有产权证明。在这种情况下,她的房子只能得到极少的赔偿。2012年5月9日上午10时30分,留守户李洁娥在众人面前绝望地跳楼而死。在跳楼之前给朋友姚慕嫦留下了手写遗书,嘱咐她“性格要改变,不要自以为是”。

前后持续3年的僵局,杨箕俨然成了一个利益、观念及情与法的“博弈场”。留守户胆战心惊,各级政府压力重重,开发商也不得不支出额外的安置费,完全看不到回家希望的已迁户怅惘愤怒。2012年12月16日,广州,已搬迁村民与留守村民谈判。摄影:梁炜培

时至2013年,人们似乎已经不再愿意去听留守户们讲述各自抗争的理由,如同此刻的杨箕村已成为空空如也的一片废墟。已迁的居民忍耐到了极限,大人追问房子什么时候落成,孩子什么时候能不用穿过半个广州上学,老人能不能活着回村…留守户成了村里的众矢之的,亲情、友情和乡情在不断撕裂。图为居民与留守户一度对峙,发生言语冲突,直到中午才被劝散。据了解,这是已搬迁村民第三次聚集杨箕村内要求留守户搬迁。摄影:梁炜培

2013年1月30日消息,广州杨箕村未拆除的房子四周,被挖出了一道两米深,三四米宽的“护城河”,村民难以出行,屋内断水多日。多位留守村民指称,是一名姚姓村民雇来挖机挖出水沟。央视采访了该村民,他暗示自己的行为得到其他村民的支持。已迁出村民坦言,这一行为就是为了逼迫留守村民迁走。

2013年7月29日上午,杨箕村的最后两家“钉子户”李健明、李启忠开始收拾屋子迁离,施工单位也几乎在同一时间对这两栋楼进行拆除。图为2013年,上百名姚氏族人到将近300年历史的姚氏大宗祠(图中建筑)进行最后的拜祭。摄影:黄宇飞

2015年8月2日,重建中的杨箕村。摄影:吕剑

多年来,杨箕村如同一个偌大的戏场,将利益纷争的各种世相轮番演尽。然而,这故事并非仅在一处发生,仅有杨箕村隔壁,一个更大的城中村冼村也陷入拆迁的拉锯战中,至今没有解决的迹象。据南方日报报道,在杨箕之后,被列入广州整村改造的“城中村”还有多达50余个。由于村民争议较大,绝大多数村在改造方案环节便停滞不前。2015年10月24日,航拍冼村。

在广州以外,在上海的一个角落,在水泥墙的包围之下,亦藏着世界上最贵的一堆瓦砾和垃圾——光复里。由于产权和补偿等问题,上海光复里拆迁陷入僵局,不愿离开的居民仍然住在废墟中摇摇欲坠的房子里。

同样的故事似乎在中国大城市中都不能避免发生。山西省太原市,位于城市商圈的亲贤村原所在地两座尚未达成拆迁协议的“钉子户”在铺设防尘网后成为绿洲上的“钉子岛”。工作人员将现场所有易发生扬尘污染的区域铺设绿色抗尘过滤网打造出一块巨型人造“绿地”。

2016年1月28日,广州杨箕村大摆千人宴庆祠堂入伙。据了解,留守的18户中,选择回迁的仅有2户。摄影:高贵彬

2016年5月18日,广州,重建完毕的杨箕村复建房全景。据杨箕村公布名单,回迁房总分配面积为278544平方米,平均每栋(户)分得186 .1平方米的回迁面积,按照同地段4.5万元/平方米的楼价,相当于村民户均坐拥800多万的资产。