来源:倍可亲(backchina.com)

公众号文章的阅读量蹭蹭上涨,1000、5000、7000、20000,“发火箭似得”,范雨素攥着粉色手机,在自己八平米的小屋,急得来回踱步。《我是范雨素》在正午故事上发出2小时后,有出版社给她打来电话,邀请她出书。

范雨素感觉自己掉进了一个漩涡。她到哪,媒体跟到哪,先是把她堵在皮村(北京东北五六环之间的一个城中村)文学社办公室里,请她讲写作的初衷和过程,折腾了整整十个小时。接着去出版社签约,又被媒体簇拥着前行,阵势跟过街游行一样。手机几十条消息同时涌进来,她心烦意乱,没点两下,手机死机,她索性卸了电池。回到家,房东又跟她抱怨,总有人找她。她实在招架不住了,委托朋友告知媒体:自己社交恐惧症已转成抑郁症了,现已躲进深山老庙,不要找了。

皮村社区文化活动中心工人之家小院里的打工文化艺术博物馆。图 / 视觉中国

她也不是恐慌,就是烦,闹不清。没有这事的话,现在她应该背着她的黑色书包,在去往雇主家的路上,或者在擦地板、拖地,把乱哄哄的房间收拾得干干净净。一小时四十块,一天能赚两百多块钱呢。44岁的范雨素女士,右手托着脸,一个无可奈何的表情一闪而过,见面当天,她戴了一个蓝色大檐帽,脸被藏得严严实实。

这几天,时不时有人在她家门口探头探脑,她只能偷偷待在房间。几百米外的皮村文学社办公室门口,车停得满满当当,媒体一波一波地来,逮着谁问谁。这是一间20平的办公室,桌子上堆放着几十本《皮村文学》。范雨素就是在这个办公室里开始学习写作的,她在这学会了怎么给文章搭结构、怎么起承转合。这是皮村文学社自发组织的义务写作培训。3年前,每周日晚7点,范雨素有空就来这听课,到了就安安静静坐着,很少跟别人交流,只有聊起看过的书,她才迅速将身体前倾,探头问,不知道你们有没有看过?

文学社的朋友不停给她发来新闻,视频的、文字的、广播的。在手机上,她看到自己母亲被几家媒体围在中间,她有点气,意识到闯祸了,深怕媒体难为母亲。

只想挣点稿费,怎么这么多事,她心想。2016年5月,正午故事找到她,说想发表她在《皮村文学》上刊登的一篇文章,她想都放一年了,能发也好。那篇《农民大哥》,最终收获了五千多点击量,她拿到了1500块的稿费,事后一家杂志社转载,又给了300块。只写了4个小时,就能拿1800块,她心里喜滋滋的,一收到稿费,就给文学社的工友转了66块红包,让他们去买点水果,又给家里大哥、二哥的三个孙子买了三台诵读经典的学习机。

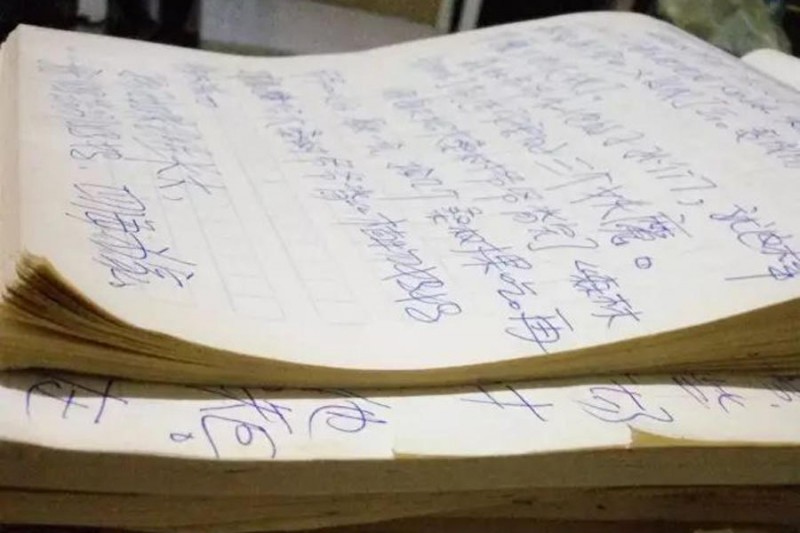

范雨素手稿

这次,她心里就一个想法:点击量能过五千。文章刚发出来的时候,她还拜托一位文学社的朋友帮忙转发,给自己加点点击量,没承想,上了头条,老家《湖北日报》头版都是她的照片,出版公司追着给她出书,有公司邀请她去当编辑,也有平台找她签约,软磨硬泡,要给她开公号,一月4篇,一万块。她客客气气应承着,等人走完,态度坚决地说,我永远也不会签。

她沉着脸,絮絮叨叨跟大伙解释,自己写不了命题型,只有感情来了,才能写点东西。

写《我是范雨素》这篇文,是因为心里堵得慌。83岁的母亲给她打电话抱怨,范雨素揪着心,自己如果有钱,母亲就不用受这个罪。她难受极了,铺开黄色的稿纸,记述自己的母亲,写了5个小时。就跟看完一个心理医生一样,她形容,畅快了。

网上铺天盖地的表扬袭来,她也从没觉得自己写得好,“我只是真实,平视了我们的生活。”隔一天,相关宣传单位也来了,邀请她去参加活动,演讲,以农民工文学家的身份。她草草拒绝了,“我可不要当一盘菜,让人吃。”她在电视上看过很多底层成名的人,被主办方邀请到台上,配合点头哈腰,一会感谢,一会回答些无聊的问题。她清醒得很,从不寄希望于一篇文章改变命运。

2017年一张贴在皮村工友之家礼堂大门的媒体说明会安保预案。4月29日,为了满足范雨素爆红之后媒体的关切,当日在此举办了一场媒体见面会,引来四十多家媒体,场面空前。

她两手在空中挥舞,笑着说,现在就像突然遇上了一场沙尘暴,灰蒙蒙的,容易遮住人的眼睛。不过,44年的人生阅历已经自成体系,不大会为这点沙尘暴摇摆的。

她的写作也真的没那么多故事可讲,不停有人问她要表达什么。她摇摇头,为难地说,只是感情到了,就像想唱歌的人去KTV唱首歌一样,没细心想过。连她自己,也是回头看,才发觉文章里真的说了很多问题,农民工孩子上学、农村征地、底层婚姻,都很现实。

“人生太荒诞了。”她搓着手,不停感叹命运无常。不管她多认真地交谈,也总能感到她对人刻意保持的疏离感,那不是对某个人,而是对人本身的不信任感。她把这些归结为自己的社交恐惧症,拒绝跟人打交道,怕一走近,平添伤害,更不相信爱情。

十多年前,她跟一喝酒就家暴的前夫离了婚。她怪自己笨,一路从襄阳奔到北京,连个盘子都端不好,经常弄错菜单,被老板指着鼻子骂。什么也干不好,想着草草找个人,好歹有个依靠,如今一想,婚姻就是天秤,“我是一片鹅毛,怎么能找到好的嘛。”

她离了婚,带着两孩子回家,谁也不理解,母亲也劝她:都是一辈子这么吵过来的嘛。大哥像躲瘟疫一样躲着她,邻居们一看她关了门,怕她张口借钱。谁也靠不住,只能自己扛。她带着两女儿,重回北京。没钱,大女儿上不了中学,跟她抱怨:都怪你任性,婚姻都经营不好。她背过脸,哭了。

愧疚反复折磨着她。大女儿五六岁的时候,成熟得跟二十岁的女孩一样,乖巧、独立、从不撒娇,一心讨好她。有一次,她带大女儿逛街,走快了两步,女儿没跟上,她原路返回,女儿哭着说:我以为你不要我了,我都想找电话报警了。

人生怎么这么艰难,她的世界里充满着更赤裸裸的弱肉强食。她偶尔在夜晚默默流泪,哭自己无能为力,好像怎么做,也无法补救大女儿安全感缺失的童年。房子是女儿心里最有安全感的东西了,可育儿嫂、小时工的工资,怎么努力也买不到一间小房子。越想越难过,不如多看书,书里有股力量。高尔基笔下的主人公阿廖沙无处栖身,吃口饭都要被打被骂,《夹边沟记事》里的人每天跟饥饿对抗,《雷锋叔叔的故事里》雷锋为了要口饭吃被狗咬得鲜血淋漓。这些片段记忆,她印象深刻,想着想着,感觉人生都一样无力,自己好像还挺幸福。

她从小喜欢读书,读马尔克斯、勃朗特、高尔基、鲁迅、余华、刘震云,也读刘慈欣、郝景芳。在郝景芳的那本《北京折叠》里,她找到了某种共鸣。书里构建了三个空间,第一空间是当权的管理者,第二空间是中产白领,第三空间是底层工人。她觉得自己杵在第一和第三空间两个极端,时间一到,就得钻过那个孔,从一面跳到另一面。做育儿嫂的七八年,她每天住在大别墅里,最大的有12个卫生间,三层,客厅说句话都有回音,跟宫殿一样,到处金光闪闪,门口24小时有保安。等周日一到,她回到皮村,自己8平米的房间,飞机日夜不断在低空掠过。

皮村街景

她也时常有种困惑,两边的人怎么都不幸福。大房子里的雇主们,有的火急火燎谈论移民(专题),被雾霾吓得不轻;有的天天去看房子,十几套房产,怕贬值更怕错过最佳交易期;有的女主人,每天扑好粉坐在沙发上,等着比自己大二十几岁的老公;也有女雇主,为减肥每天愁眉苦脸,只吃一个苹果。到了皮村,有人抱怨孩子难找媳妇,有人愁孩子上学,有人担心雇主拖欠工资,也有人担心皮村拆迁不知去哪好。

她生性拘谨,对生活有种天然的抽离感。两边人的生活里,她觉着自己都是过客。她安安静静看着,两边的人各自演着,看来看去,“发现人活得都差不多,都很荒诞”。她尝试把这些荒诞写下来,她写了一本书,10万字,里面是自己家人的前世今生,前世,家人都是帝王将相,今生变成了农民,落在了自己长大的那个村——湖北襄阳的打伙村。书名叫《久别重逢》。

她看不惯那些戴着有色眼镜的写作。垃圾,她一脸严肃地总结。有作家写了篇小说,里面写一个农村女孩,进入社会如何依靠手段往上爬,最后失败,选择自杀。文末作者陈述说,农民眼光狭隘,免不了这样的结局。她看完一肚子气,跑去跟文学小组的老师抗议:怎么可以这样写啊!他真的比我们高贵吗?

她希望别人看到小说,能理解人与人之间都是平等的,帝王与农民之间,拥有一样的灵魂。《农民大哥》就截取自这篇小说里的一部分。里面的大哥是个梦想家,要做文学家,要造飞机,要做养殖专业户,什么都试了一遍,什么也没做成,最后踏踏实实做回了农民。她看文章评论,有人说这样的农民太不切实际,农民就该本分。她有点生气,在她心里,大哥是有勇气的人,可以一直追梦。她当时的雇主也曾在朋友圈转发了这篇文章,另一位高官在看完文章后,留言细数了一遍自己当年不切实际的理想,大家留言说:那会年轻,真好。为什么做农民的大哥,年轻的时候做梦就成了不切实际,她到现在都想不通。

采访当天,她的新闻被几大平台制作成了专题,公众号里大把大把人在谈论她。她看着看着觉得可笑,想起小时候,家乡搭戏台,请河南豫剧演员去唱戏,村里人开开心心在台下等着看热闹。现在,她觉着自己坐在台下等着,只是台上的主题变成了范雨素。她只能跟着大家看看热闹。台上骂她的也不少,一位知名人士模仿她的文风,写了一篇自述。她躺在床上看完,心里乐呵:这人怎么这么闲啊,有这功夫做点啥不好。

她身边的人,除了文学社的社友,几乎没人知道她爆红这事。在育儿嫂、小时工那个圈层里,她从不谈自己读书的喜好,“跟晒皮包炫富一样。”她的微信里,只有一个阿姨给她发了一个恭喜的表情,她回了个握手。

有人跟她说,这是个好机会,可以改变命运。她一笑而过。接下来,她打算把手里的书稿写完,《久别重逢》还缺一个好开头,她得在跟出版社约定的时间内完成。等交了差,找机会再做回育儿嫂。她内心也有一个小奢望,如果可以,她想在孔夫子旧书网上开个书店卖书,专卖那些自己喜欢的好书。没人买的时候,她就把被子竖起来立在床边,靠在上面,轻轻地看书,阳光从玻璃墙里射进来,那是她心里最幸福的画面了。