来源:倍可亲(backchina.com)

前两天,美国作家保罗·泰鲁(Paul Theroux)和皮克·耶尔(Pico Iyer)对谈旅行写作,两人回忆起当年在夏威夷某汉堡店偶遇尚未参选总统的奥巴马,保罗·泰鲁上前与他攀谈,奥巴马说,啊,我读过你的书!当知道旁边那位是Pico Iyer时,奥巴马说,哦,我读过你写古巴那本书。

在希拉里、拜恩等人为总统候选人提名吵得不可开交的时候,“文学中年”奥巴马却以记者、文学爱好者的身份玩起了名人访谈。9月14日,奥巴马在爱荷华州首府得梅因访谈美国作家、普利策小说奖得主玛丽莲·罗宾逊,从基督教谈到民主。

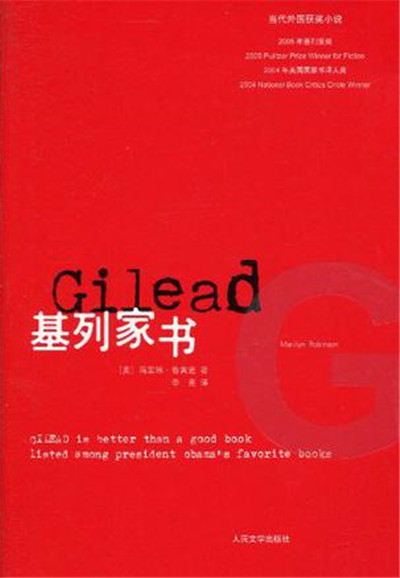

2005年,玛丽莲·罗宾逊以小说《基列家书》(Gilead)获第89届普利策小说奖。1980年,罗宾逊的处女作《家政》(Housekeeping)为她赢得了当时的笔会/海明威奖。2008年出版的《基列家书》续集《家》(Home)让她捧得奥兰治奖小铜人。2012年,奥巴马在白宫授予罗宾逊美国国家人文奖章。

访谈分为上下两部分,《纽约书评》刊发了第一部分内容。

小说《基列家书》(Gilead)

9月14日,奥巴马在爱荷华州首府得梅因访谈美国作家、普利策小说奖得主玛丽莲·罗宾逊

(一)

奥巴马:玛丽莲,很高兴见到你。就像我说的,我们开车来到了这里。这是一个实验,因为通常我一来到得梅因这样的地方,就会立刻跑去参加政治活动,发表演讲,或者去市政厅,去参观工厂,和当地人愉快地交流。这些都是精心安排和策划的。通常,经过一天活动,我们会发布关于教育或制造业的特定消息。

但是我没有机会做的一件事,就是与我喜欢并感兴趣的人交流;听听他们怎么说,和他们讨论一些更广泛的文化力量,这些力量塑造了我们的民主和思想,决定了我们如何感知公民身份和国家未来的走向。

所以我们有了这个主意,为什么不和我真正喜欢的人来一场对话,看看结果如何呢?你是第一个,因为——

罗宾逊:非常感谢。

奥巴马:你知道——我说过——我喜欢你的书。一些听众可能之前没有读过你的作品,这很好,因为这次对话之后,他们很可能会去买你的书。

当时我在爱荷华州,最先读的是《基列家书》(Gilead),你最好的作品之一。因为当时我在竞选,有很多休息时间,如开车在城与城之间来回时,竞选之后很晚回到家后等等。所以,你和我因爱荷华州连接在了一起,因为小说《基列家书》的背景就设置在爱荷华州。

我说过——这部小说中我最喜欢的角色是爱荷华州基列的一名牧师,名叫约翰· 艾姆斯(John Ames),他亲切和蔼,温文儒雅,困惑于如何协调自我信仰与家庭经受的各种痛苦之间的矛盾。我爱上了这个角色,也爱上了这本书,后来当你在白宫接受美国国家人文奖章时,我有机会见到了你。我们一起共进晚餐,我们的对话也持续至今。

恩,背景介绍得差不多了。你刚刚完成一系列非小说性质的文章,我也有机会读了其中一篇,讲的是恐惧以及恐惧在我们政治、民主和文化中可能发挥的作用。你通过基督教这一棱镜和新教传统来看待恐惧,所以我们不妨从这一点开始谈起。为什么你决定写这本文集?为什么恐惧是重要的话题?它和你的其他一些工作有什么关联吗?

罗宾逊:这些文章实际上是演讲内容。我会定期作演讲,当我觉得这些内容够合辑成一本书时,我就出了书。

奥巴马:所以你只是把它们拼凑在一起吗?

罗宾逊:没错。就是这样。但是我也会把这些演讲内容理顺。但是“恐惧”一直在我脑海中,因为我认为民主的基础是愿意假设其他人都是好人。

你要假设,基本上人们都想做正确的事情。你可以看看社会,基本上人们做的事情是正确的。但是当人们开始相信阴谋论,认为表面上好的东西实际上是险恶的,他们就不会接受他们不认同的观点,你明白?

奥巴马:是的。

罗宾逊:这是因为“邪恶的他者”这一概念。我的意思是,在任何情况下这样想都是不好的。但是当这一理念被带回家,变成我们政治对话的一部分,这就是一种危险的发展态势,影响到我们是否可以成为一个民主国家。

奥巴马:我们的民主和美国政治中这一问题由来已久。它不时地会突然冒出来。我认为现在的问题是,人们正感受到全球化和快速变化所带来的压力,我们经历了自大萧条以来最糟糕的金融危机,政治体系似乎陷入僵局,所以人们可能特别容易接受这种政见。

罗宾逊:但是,乐观地看待彼此,试着推进教育及其他所有的东西——我们比大多数国家做的还要多,考虑到我们的错误——这才可以带来可行的民主。我们(美国人)来自世界各个角落,却已经产生了这难以置信的不合适的“内群体”心态,这才会造成国家前景黯淡。

奥巴马:我们以前谈过这点。我一直在尝试告诫人们乐观。有时你会觉得气馁,我会告诉你,让我们一起经历这些时刻。

罗宾逊:但是当你这么对我说,我会对你说,你过得比我好。

奥巴马:我想再了解下你所谓我们来自世界各地的观点。你是一个小说家,但我是否可以称呼你为神学家?这个称呼会不会太闷了?你对基督教思想很关心。

罗宾逊:是的,确实。

(二)

奥巴马:跟我说说,你对基督教的兴趣如何与对民主的担忧结合在一起。

罗宾逊:我相信,人类就是上帝的形象。依据这一理解,没有任何一种对待人类的方法在神学上受到尊敬。我可以说什么?对我来说,民主似乎是这种最高水平的宗教人文主义的合理且不可避免的后果。它适用于每个人。这是人类的形象,不是任何忠诚、传统或其他。

奥巴马:但是在美国,基督教的解读有时会断定“我们和他们”,你一直与这种解读作斗争。我认为你也对这种优柔寡断的解读感到沮丧。

罗宾逊:是的。

奥巴马:你如何顺从于自己的信仰,这对你很重要。而当你认真对待自己的信仰时,也不要忽视,至少在我们的民主与公民话语中,那些会把宗教当回事的人也往往是那些排斥异己者的人。

罗宾逊:嗯,我不知道他们有多重视他们的基督教。如果你认真对待某件事情,你会做好遇到困难、风险等准备。当人们武装自己对抗假想敌,他们其实没有认真对待他们的基督教。而这样的情况在基督教或其他宗教历史中发生了一遍又一遍,毫无疑问。

但基督教是十分反直觉的——“爱邻如己”——我认为正确的理解是你的邻居像你一样值得爱,而不是说你要实际拥有(爱人)这种超人壮举般的能力。这应该是蛮难的,是一个挑战。

奥巴马:你小说中的角色,似乎都不容易成为虔诚的基督徒,对吧?

罗宾逊:是。

奥巴马:这很难,也应该是很难的。你在爱荷华州长大,这是一个美丽但不大,也不国际化的地方。

罗宾逊:“国际化”这个词从来就没有在这被用过。

奥巴马:你在爱荷华州的哪里长大?

罗宾逊:科达伦是我真正长大的地方。

奥巴马:你还是孩子时,这个地方有多大?

罗宾逊:有一万三千五百人吧。

奥巴马:那是一个中心城镇了。

罗宾逊:对,那是当时爱荷华州的第二大城镇。

奥巴马:在科达伦成长的那段经历如何影响你?

罗宾逊:人是如此复杂,每一个新人都是全新的骰子,对吧?

奥巴马:是。

罗宾逊:我走的是一条对我而言阻力最小的路,即多读书、多写作,因为它们对我而言是很自然的事。我的兄弟在很多方面也很优秀,你知道吗?而且我认为我们促使彼此进步。受很多因素影响,很多聪明的人不会像我和兄弟这般选择。但我总知道我想做什么——我的意思是,不是想成为什么,而是想做什么。直到我上了高中我才对“作家”有了概念,但我一直都在写作。

奥巴马:你也知道自己想要读书和写作。

罗宾逊:是的,那就是我想做的事。

奥巴马:你的父母呢?会成为你书中的角色?鼓励你创作?还是单纯容忍你而已?

罗宾逊:我们家对离奇的事都很包容。一方面我很感谢我的父母,不管他们是谁,意味着什么。另一方面我的父母不是那种书生气很浓的人,他们有的是爱和尊重。

奥巴马:你爸妈是做什么的?

罗宾逊:母亲是全职妈妈,父亲是一家木材公司的中层管理员。

奥巴马:但他们还是支持你的。

罗宾逊:他们是大人,我们是小孩,你知道我的意思吗?有点像我们是两类物种。但如果他们注意到我们在做什么事,比如绘画,他们就会给予我们需要这么做的东西,并默默支持我们继续下去。我很自在的是,只要我生活踏实,我的父母会同样快乐,我没有任何压力。

(三)

奥巴马:嗯,你父母对于辛勤工作、踏实与谦逊有一份朴实的价值观。对我而言这听起来很熟悉,我会想到我在堪萨斯州长大的祖父母。

这也是我在你的写作中看到的东西。在我看来,把我和你的书关联起来的是一种对朴实品德的欣赏。那是一种没有将美国中产阶级或美国小镇浪漫化的朴实,而你把这种朴实写出来了。在今天它似乎和流行文化格格不入,今天的流行文化都有关名人与吹捧。

罗宾逊:我真的认为你要跳出美国文化,超越人们固有价值观去看待一切。你有时真的会觉得诸如朴实这样的品质,本身更属于那些做低等工作的人。

奥巴马:但你的父母不是这样看待这个世界的对吧?你说过,他们关心的只是你是否过得踏实。

罗宾逊:正是如此。

奥巴马:这很有趣,因为我们现在在爱荷华州聊到此事。我想人们总对我与偏狭的爱荷华州关系密切感到诧异。我这么做的原因是,首先,当时没有人指望我赢得大选,所以我不怎么出现在福克斯新闻和令我害怕的保守派媒体报道里。当时我看起来年轻。有时我看着自己那时的照片都不敢相信会有任何人投票给我,因为我看起来像只有25岁。

但当我走进城镇,每个人都令我感觉熟悉,因为他们让我想起了我的祖父母、我的母亲和你刚说起的这种朴实。整个州(爱荷华州)都是如此。我还在我第一次竞选美国参议员时,在伊利诺斯州南部看到这种朴实。其实它在全国各地,都有出现。这种朴实,对我来说,不是那种让人珍视、关心或者对民主至关重要的东西,它出现在少年棒球比赛和——

罗宾逊:急诊室里。

奥巴马:急诊室、学校里。人们用他们想要培养民主的方式对待彼此。但日常生活与人们有关生活的谈论存在巨大差距。有人形容那是华盛顿和缅因街之间的距离。但差距不仅仅在华盛顿,我们谈论政治、外交政策、共同努力时,都有这种差距。

我从政以来一直力图弥合这道裂隙。这世界上有那么多善良、正直与理智的品质,但这些品质在政治领域往往会变得僵化、刻板甚至自私。一部分的原因在于那些为了工作和家庭而疲于奔命的普通人没有参与到公共事务中来,所以他们没有机会深入了解复杂的政治辩论。

他们愿意在别人生病的时候照顾别人,也有着宽厚的性情。但这些东西却没有明显地体现在最新的医疗预算中。他们希望我们善用自己的权力,也知道暴力只会引起更多暴力。但他们也知道这个世界很危险,这很难解决,正如你在文章中所说,担心暴力必将出现,担心有别的方法供我们创建一个更和平的世界。

我认为这是一大挑战。当我在人们日常生活的环境中与他们交流时,我感到很受鼓舞,但不知道为什么在国家政治的层面上这种鼓舞人心的东西就消失不见了。

(四)

罗宾逊:我认为很多美国人都感到他们所能说出的最糟糕的事情就是最真实的。

奥巴马:我不太明白,这话是什么意思?

罗宾逊:比方说,我是美式教育的支持者,我的很多文章都是在某些教育机构里发表的演讲,我去过各地的大学,都给我留下了深刻的印象。那些大学深受许多人的认同与喜爱。我发现那些教职人员对他们的工作充满热情,学生们也都如此。

然后你走出校园之外,听到人们说这整个制度正在衰落,我们必须一点点往回拉。你想想,你听过别人说什么吗?你在国外大学教过书吗?

我们有一套伟大的教育制度,这是我们整个文明的光荣,我认为在历史上也是前无古人的,但却没有人在为这个制度辩护。我们所做的大多数事情都没有人为之辩护,因为人们认为他们能说出的最糟糕的事情就是最真实的。

奥巴马:但恰恰是美国了不起的原因之一。我们始终对现状怀有不满,并以此激励自己前进。这是我们开拓西部的原因:“我厌倦了东部的那些人,如果我往西行进,那将会成为我自己的土地,我就不必忍受那些不可理喻的事情,而是能够从头建立我自己的世界。”这种不满帮助我们登上了月球,发明了互联网,建造了太平洋铁路,设立了赠地学院等等,但这种不满也让我们把自己已经拥有的东西视为理所当然,忘了它们是多么可贵。

因此,对“政府”的理解在这里会引起争议。每当我听到有人说我们的问题不需要通过政府来解决时,我都想告诉他们,你应该去那些真的没有政府的国家看一看,那里的道路永远没有人修缮,电力设施无人搭建,邮政系统无法运作,或者儿童没有机会接受基础教育。如果你认为政府是你的敌人,在逻辑上就会导致这样的结果。

这也是我们这个民主政体的运行压力,好像写在我们DNA里一样。我们怀疑政府是一种压迫工具,这种怀疑是健康的,但当我们需要齐心协力去办一件大事时,这种怀疑也会带来行动上的瘫痪。

罗宾逊:而且,人们没有考虑到地方政府也会成为一种具有压迫性的制度,有一个国家级的政府是一件好事,可以借助国家价值的名义来进行干预。

奥巴马:这就是废除奴隶制和民权运动带给我们的经验。我认为还有一个造成“我们”和“他们”之间出现裂隙的原因没有被谈论到,那就是种族的裂隙。包括你刚才提到的学校,尽管我们的教育制度很棒,但也有一些学校少数族裔呈现压倒性地位,这很糟糕,也是一项挑战。

我们用来维护和平的制度以及刑事司法制度在大体上是有效的,但仍然面临着在世界历史上前所未有的人群之间的隔绝。

当你在你的写作中思考美国民主政体和基督教时,“他者”的问题是否有着重要的意义?你怎么看这个问题?我知道至少在《基列家书》里你考虑到了这一问题,书中的一位主角想知道如何去爱一个看起来不像他同类的人。

罗宾逊:爱荷华州从来没有制定过反对跨种族婚姻的法律。只有爱荷华州和缅因州从来没有制定过这类法律。

奥巴马:只有这两个州。

罗宾逊:是的。尤利塞斯·辛普森·格兰特(Ulysses Simpson Grant)曾说爱荷华州是激进主义的代表。我们从来没有建过种族隔离的学校。之前的都是违法的,尽管在同一片土地上。这些法律从来没有改变过,而且为爱荷华州最高法院奉行婚姻平等原则奠定了基础。

所以,主流文化没有改变过。同时,我们对文化的感受与经历与自由主义传统的文化并不相符。所以在那本书里,杰克完全有理由认为他可以来爱荷华州,但他发现的东西让他惧于提出问题。

奥巴马:我想转变一下我们的话题。你告诉过我,你开始写作是顺其自然的。当你开始写小说时,你是被迫的,而非计划好的。当你在写《基列家书》、《回家》及其他我最爱的书时,为什么会决定写玉米地里的老牧师?当时你已经去过了东海岸,也去过法国。

罗宾逊:中西部对我来说依然很新鲜。我脑海里有一个声音告诉我这非常有趣。我花了很长一段时间阅读历史与神学著作。我当时其实正在马萨诸塞州等着跟儿子一起过圣诞节。他们来晚了,而我在酒店里正好有一支笔和一张白纸,于是我开始写下我脑海里的这个念头。书里的第一句话就是我心中想到的第一句话。我不清楚这一切是怎样发生的。我惊讶地发现自己正在用男性的视角写作,而那个男人就在那里。

奥巴马:他就这样出现了。

罗宾逊:他就这样出现了。我对他的第一感觉是:他是位老人,有一个年轻的儿子,等等。这些感觉主导着我的叙述。