来源:倍可亲(backchina.com)

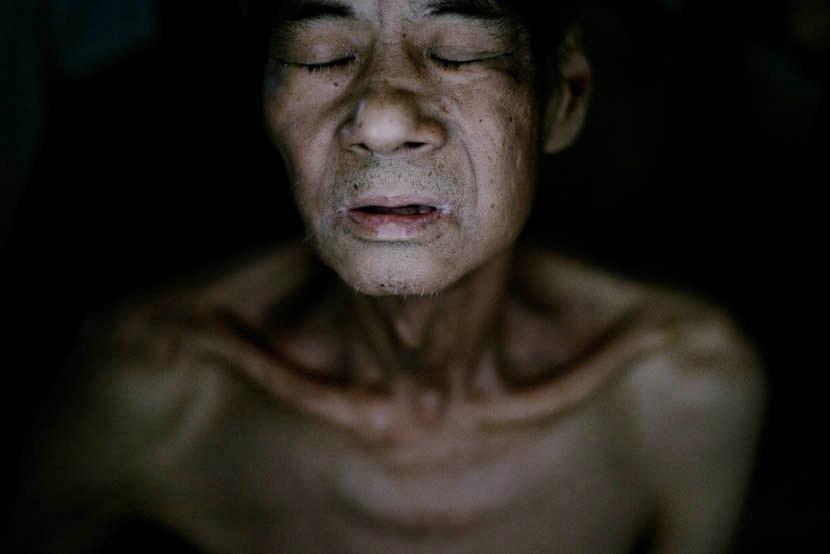

香港,旺角今夜星光灿烂,余光暗角处,是无助的露宿者。社署数字显示,香港近两年已登记露宿者人数,由七百升到九百人,按年上升一成多。他们眼前是贫穷、疾病,还有人性黑暗,借宿过的天桥,挂着写有“成功争取围封、阻露宿者聚集”的横额。图为露宿者雄叔。(经授权转载)摄影:高仲明

露宿者当中,有人原来早已有瓦遮头,却宁愿继续以天为被、以地为床。旺角东站外的一条小巷没有街名,涂鸦却闻名海外。采访时,记者认识了五十九岁的“住户”雄叔。他得了末期鼻咽癌之后获发公屋,但住了两周就搬回小巷。从旺角东站往外看,天桥和行人路之间,有一静止夹缝,填满涂鸦的牆旁边,是雄叔和其他露宿者亲手搭建的“家”。

“我想……有人帮我收尸。”一年前的冬天,雄叔在路边的家离世,发现他的是记者本人,跟进大半年,终联系到他的亲人,帮他收尸,处理后事。图为雄叔生前。

雄叔在旺角街头走完人生最后一程,也圆了他的心愿。

雄叔年少时,在旺角夜夜笙歌,行古惑、走粉,妻子星夜离家。他后来因走私断正(被抓),坐了几年花厅(监狱)。出册(出狱)后他再婚,有一子一女,数年后又离异收场。

2014年夏,记者初次遇上雄叔,犴背步履蹒跚。雄叔在附近大厦做清洁,晚上十一时,他放工回到小巷。初次见面,他准备到附近公厕洗澡,神情疲惫,我想采访,他有点抗拒:“我有cancer,吃完药,好累,不如改天。”

隔了几晚,再次遇见雄叔,他精神较上次好,主动跟记者打招呼。

他也知自己的“家”闻名海外,“这里有很多外国人来画画(涂鸦),下次有外国人,我打电话给你,你不用天天来访问他们。”

好几次下午四、五点,记者都收到雄叔通风报信。这边厢的鬼佬(外国人)涂鸦画家犹如在他家作客,非常热闹,那边厢他默默打扫,数百米长的小巷,没有异味和垃圾。

他的帐篷由帆布及木块支撑,内有拾来的床铺、小柜,外有一个大组合柜、神主位、煮食用具,皆由雄叔拾荒而来。雄叔生前居住的小巷,有瓦遮头,有床有凳,五脏俱全。他的人生曾有一阵风光,七十年代在启德机场做“物流”,当时走私猖獗他捞过不少油水,曾经有车有楼,有老婆有一子。

“你吃饭没有?我有猪肺、牛丸、鸡脚,可以打火锅。”他做清洁工月入五、六千港元,未领过综援。“我有手有脚,为什么要综援?”

占领旺角期间,他已病入膏肓,左眼几近全盲。他特意跟记者走出弥敦道,在警察面前耍怪,说要“威番次”(威风一次)。

图为雄叔的药物。2014年冬,雄叔重病缠身未能工作,终于去领综援。

最后的日子,他每晚身体痛得厉害,躺在床上,只好点口烟。他在小巷有一邻居丰哥,是他以前的江湖兄弟,丰哥记得:“他说死了都没人理,在这里,起码有我。”难怪雄叔不要他的公屋。

雄叔的最后数天,丰哥每晚都听到雄叔在帐内呻吟。他走的前一天,丰哥用救世军的轮椅,送他去医院。“他整一个人都缩水了,医生说他应该过不了今晚。但他打死都不住医院。”“我应该不行了。”临走前的一个月,他跟记者说。“你有什麽还想做的?”“我想见我的子女。”

2014年冬,雄叔在他的床上,动也不动,救护员为他戴上氧气罩。

雄叔走了,他的小巷邻居丰哥,买来祭品悼念,“他没有什么遗憾,唯一的遗憾是没有见到他的子女。”

他走的那天,做保安的丰哥上班未归,发现他遗体的是记者。遗容没有笑容,但算安详。

记者在社交网络人肉搜寻,找到他第二任太太,两名同父异母的儿子。前妻办了法事,遗体在香港葵涌火葬场火化。“除了儿子,他有没有问起我?”前妻问。记者摇摇头,她也忍不住哭了。他两名儿子说,一直都觉得父亲是坏人,但血浓于水,他们还是来了,捧着父亲遗照,给他们的爸爸,送了最后一程。

雄叔在路上,终可一笑。